平成26年度 木造住宅等地域材利用拡大事業

一般社団法人群馬県木材組合連合会

実施概要

概 況

木材利用ポイント事業において群馬県地域材活用推進協議会の事務局を担当していた一般社団法人群馬県木材組合連合会が事業実施主体となって本事業を実施した。

群馬県地域材活用推進協議会では、木材利用拡大の企画・普及等を協議し、構成メンバーでイベント等に参加した。

また、県産材木造住宅を推進する「ぐんまの木で家づくり支援事業」及び地域材「ぐんま優良木材」を認証している「ぐんま優良木材品質認証センター」、ぐんま優良木材を生産している「ぐんま優良木材認証工場連絡協議会」とも連携して、様々な機会をとらえて地域材の住宅への利用拡大を図るために普及啓発を推進した。

そのために、次の①から⑤までの項目の事業を実施し、地域材の利用拡大を推進するとともに、合法木材への理解を広めた。

特に、木材振興センターの整備改修については、間伐材利用モデル施設事業(国費)により平成9年7月に完成し、17年が経過したことから、外壁の塗装、展示スペースの整備・改修等を行い、地域材の情報発信センターとしての機能を高めることができた。

- ① 地域材活用推進協議会の開催

- ② 地域材の普及啓発の実施

- ③ 県産材の試験等

- ④ イベント等の開催

- ⑤ 展示施設の整備・改修

事業実施結果

(1)地域材活用推進協議会の開催

・川上から川下の関係者により2回開催し、地域材利用拡大のための企画・普及として、ぐんまリビングフェア2015の参加、展示について協議した。

〇 第1回 7月27日 木材振興センター

〇 第2回10月23日 木材振興センター

第1回推進協議会

第1回推進協議会 第2回推進協議会

第2回推進協議会

(2) 地域材の普及啓発の実施

① チラシ、パンフレット、冊子の作成

- チラシ 木造住宅産業協会「つながる家」チラシ20,000部

- パンフレット 〃 「つながる家」パンフレット3,500部

- パンフレット ふるさとの山の木を使おう 5,000部

- 横架材スパン表(概略版)500部 スパン表説明会で使用

- 横架材スパン表600部

- 新木材と住宅のトラブル回避の購入 200部

- 中小大工・工務店で組織している木造住宅産業協会がチラシ、パンフレットを作成し、家を建てる人にPRができた。

- 群馬県木材組合連合会では川上から川下までの地域材の役割を解説したパンフレットを作成し、幅広く県民に普及啓発出来るようになった。

- 林業試験場と連携して、横架材スパン表を作成し、認証工場、設計士、建築士、大工・工務店を対象に説明会を3回開催し、県産材の強度特性について理解して頂いた。

② 新聞等への掲載

地元紙、朝日、読売などに「ぐんまの木で家づくり支援事業」を中心に県産材利用、合法木材等の広告掲載した結果、ぐんまの木で家づくり支援事業の申請者数が昨年と比較して118%と大幅に伸びた。

| 広告・記事等掲載一覧表 | |||

|---|---|---|---|

| 広告・記事掲載新聞等 | 掲載日 | 内容・効果 | 備考 |

| 上毛新聞(すみかくらぶ) | 4月24日 | 県産材の利用を図るために「ぐんまの木で家づくり支援事業」を中心に地方紙、全国紙等に広告を掲載し、幅広く県民にPRすることができた。 | |

| 〃 | 10月9日 | ||

| 読売新聞(タウンぐんま) | 4月24日 | ||

| 〃(東毛版) | 6月12日 | ||

| 〃(高校野球) | 7月4日 | ||

| 〃 記事・広告 | 7月24日 | ||

| 〃 帯広告 | 9月14日 | ||

| 朝日新聞 | 4/30,5/29 | ||

| 〃 | 6/29,7/20 | ||

| 〃 | 10月28日 | ||

| 毎日新聞 | 10月12、20日 | ||

| 林業ぐんま | 春号 | ||

| みどりの群馬 | 夏号 | ||

| 群馬経済新聞 | 6月4日 | ||

| 桐生タイムス | 6月15日 | ||

| 朝日ぐんま(広告) | 6月19日 | ||

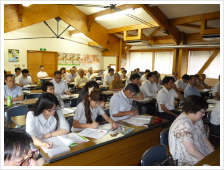

③ 研修会・講演会の開催

スパン表の説明会を、木材供給業者、建築・設計士、大工・工務店を対象に次の通り3回開催した。

| 説明会開催状況 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 名称 | 開催日 | 場所 | 人員・対象者 | 参加人数 |

| 第1回横架材スパン表説明会 | 6月25日 | 木材振興センター | ○木材供給業者 ぐんま優良木材認証工場 木材青年協会 |

35名 |

| 第2回横架材スパン表説明会 | 7月29日 | 木材振興センター | ○建築・設計士 建築士事務所協会 建築士会 |

58名 |

| 第3回横架材スパン表説明会 | 8月20日 | 木材振興センター | ○大工・工務店 ぐんま家づくり登録業者 プレカット工場業者 |

63名 |

第1回スパン表説明会

第1回スパン表説明会 第2回スパン表説明会

第2回スパン表説明会

- 木材供給業者、建築・設計士、大工・工務店が、県産材に対し、再認識してもらうことができた。

- 県産材の横架材使用方法ついて、強度特性を理解して頂いた。

④ 普及啓発資材の整備

イベント等で使用するのぼり旗、パネル、体験資材等と様々な資材を整備することができた。本事業のイベント等でも活用し、県民に普及啓発を図ることができた。

半纏

半纏 焼きごて

焼きごて 名札プレート

名札プレート のぼり旗

のぼり旗

⑤ HPのリニューアル

トップページ最新情報等を見やすく、県産材の川上から川下の情報を増やし、県民に分かりやすいHPにした。

http://www.gunma-wood.com/

⑥ 相談員等の配置

群馬県木造住宅産業協会で建設した「ぐんま型」モデルハウスに相談員を常駐し、地域材を使用した木造住宅の情報発信場所とすることができた。

(3)県産材の試験等

県林業試験場の協力を得て、次の課題を実施した。

① 中温乾燥による熱劣化試験

人工乾燥において、柱材と平角を同時に乾燥することがある。この時に一方が過乾燥になる場合があるので、柱材等の中温乾燥による影響調査の試験を実施した。

過乾燥の試験結果では強度の低下は見られないが、脆性破壊がみられる結果となった。その結果を認証工場等に通知し、ぐんま優良木材の品質向上につながった。

② ぐんま優良木材認証工場の柱材調査

ぐんま優良木材認証工場32社のぐんま優良木材(柱材)11本の含水率、寸法を調査し、品質管理の状況を把握することができた。各工場には調査結果を通知し、「ぐんま優良木材」の品質の向上につながった。

(4)イベント等の開催

一般県民を対象に県産材を普及啓発するため、工作等を通じて木材に直に触れ、木の良さや加工のし易さ等、木材についてイベントを通して理解して頂いた。

- ① 親と子の木工広場 9か所

- ② 森と木の祭り等 6か所

- ③ 木の触れ合い展の開催(くらしと木材をテーマに展示)

- ④ ぐんまリビングフェア2015

各種イベント

みどりの集い

みどりの集い 赤城ふれあいの森まつり

赤城ふれあいの森まつり 21世紀の森ダンスフェスティバル

21世紀の森ダンスフェスティバル ぐんまウッドクラフト展

ぐんまウッドクラフト展

親と子の木工広場

高崎市(旧倉渕村)

高崎市(旧倉渕村) 甘楽町

甘楽町 高崎市

高崎市 中之条町

中之条町 下仁田町

下仁田町 沼田市

沼田市 太田市

太田市 前橋市

前橋市

みどりの集い

赤城ふれあいの森まつり

21世紀の森ダンスフェスティバル

ウッドクラフト展

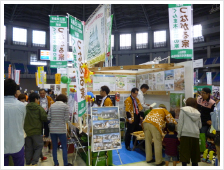

ぐんまリビングフェア2015 開催状況

(5)展示施設の整備・改修(木材振興センターの整備・改修)

木材振興センターは、木材組合連合会が平成9年、間伐材利用モデル施設事業(国費)により整備した木造3階建ての施設である。(木造でも3階建てができるとしてスギの集成材を使用した先駆的モデル施設。)

しかしながら、建設してから18年以上を経過したことから、より県民が親しめる展示施設として整備・改修をした。

その結果、木材関係者への情報提供、研修施設、木材産業振興の拠点であったが、一般消費者の方や親子で、木と触れあう木育の場としての役割が付加され、より県民が親しめる展示施設となった。

- ① 木の触れ合いスペースの整備(2F回廊展示スペースを改修し、子育ての世代が木と触れ合える木育スペース及び研修室を整備した。)

- ② 木製外壁の塗装(外壁を塗装することにより、メンテナンスの見本展示となった。)

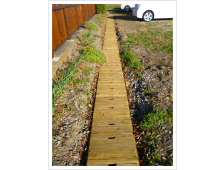

- ③ 外構の整備(木製柵、ガーデニング用枕木を使用して木製外構を整備し、展示施設とした。)

- ④ 展示施設等の整備(丸太の標本台の整備、ブラインドを木製のブラインドに交換し、様々な木の活用の施設となった。)

木製外構の整備

木製側溝蓋の設置

木の触れ合いスペースの整備

事業実施により得られた効果

群馬県地域材活用推進協議会を開催し、関係団体と調整を図りながら事業計画を推進し、次のような効果があった。

①

群馬県地域材活用推進協議会を2回開催し、終了となったが、川上から川下の関係団体で地域材利用について共通認識を持ち、木材利用を推進する必要があることから引き続き協議会を開催していくこととなった。

②

工務店、建築士を対象とした冊子、消費者を対象とした冊子、家を建てようとしている人へのパンフレットを作成することにより、木造住宅への理解が進み、需要拡大となる。

地域材利用についてHPに掲載することにより幅広く県民に理解を深めることができる。

また、イベント等で使用するパネル等の普及啓発資材を整備することにより機動性のある普及啓発ができる。

住宅展示モデル施設に相談員、技術アドバイザーを配置することにより木造住宅を建てることを計画している人が安心して相談できる。

③

県産材の人工乾燥に関する試験をすることにより、問題点を把握することができ、品質の向上を図ることができる。また、横架材スパン表の作成し、研修会を開催することにより、設計士、工務店が安心して木材を使用できる。

④

県産材を普及啓発するために、様々なイベントに参加し、県民が木と触れ合うことができた。特に、県内最大の住宅イベントに、群馬県地域材活性化協議会で企画、6団体で出展し、他の機会では得られない多くの消費者に直接、地域材の良さをPRできた。

⑤

群馬県木材振興センターは、県民の皆様に、気軽に楽しみながら森林資源への理解と、「木」の素晴らしさを体感してもらうため整備したもので、今回、再整備することにより、県民に地域材の様々な活用方法について発信できた。特に、木との触れ合い場所を整備することにより子育て世代の家族が木の良さに触れ合うことができる施設としても整備ができた。